After EffectsにおけるCSV文字流し込みとは?

どんな場面で使う?

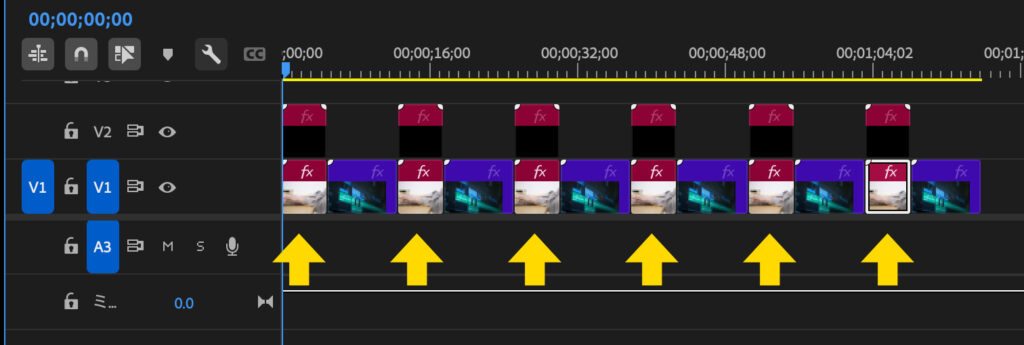

同じ構造のテロップや名札を量産する場面で、After Effects(以下、Ae)とCSVの連携は非常に有効です。Excelなどで作成した文字情報をCSV化し、Aeに取り込むことで手入力の手間を削減できます。Instagramリール動画制作にも最適です。作成したものは透過パーツとして書き出し、Premiere Pro(以下、Pr)で読み込むことで、長尺の動画編集ファイルの軽量化も実現できます。

→

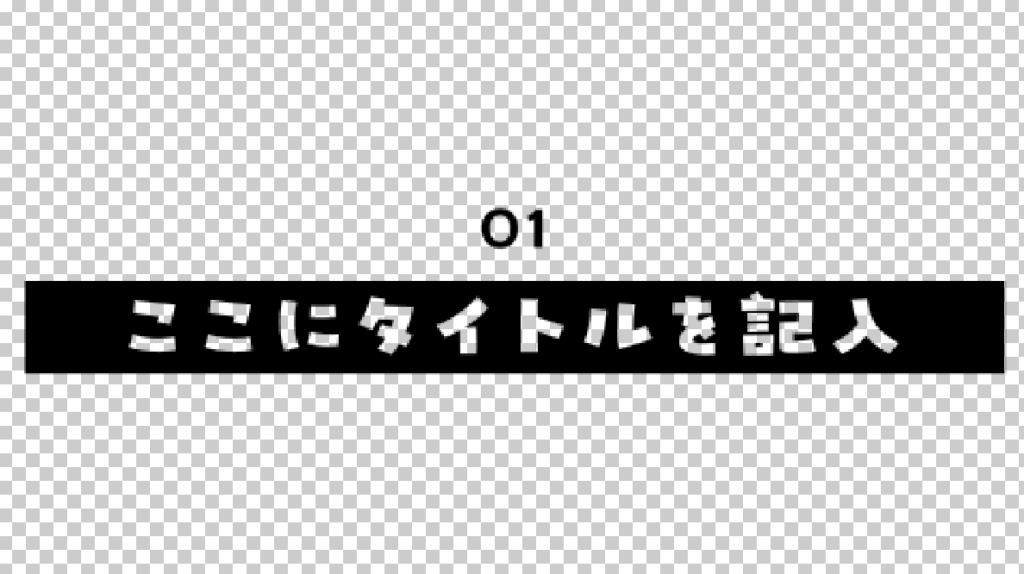

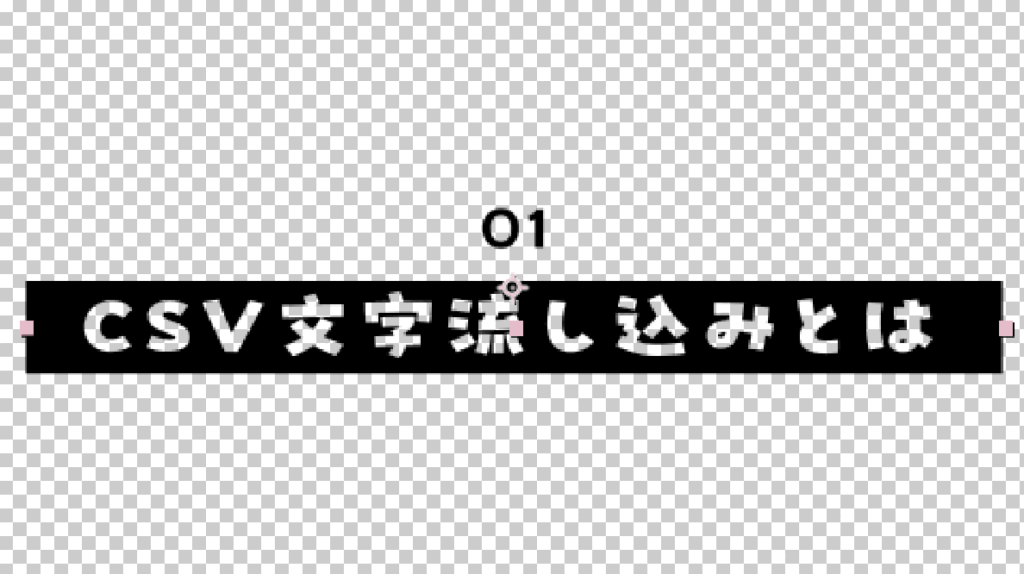

「ここにタイトルを記入」の文字を流し込み用の文字に置き換えたい

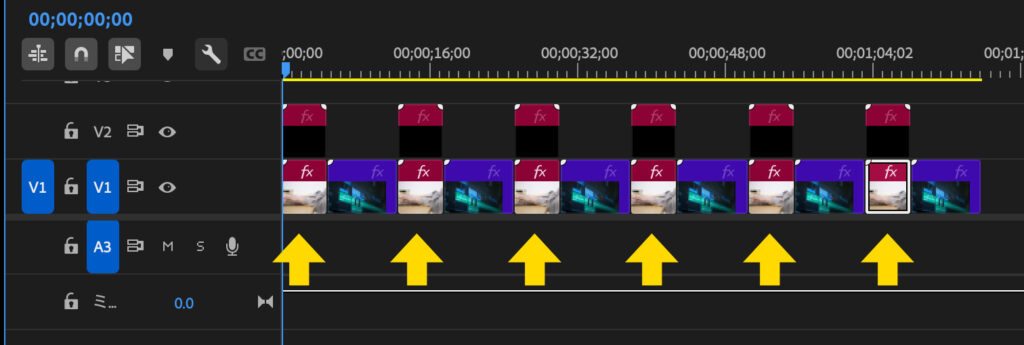

フォーマットが統一された章タイトル部分などに活用(黄色い矢印部分)

基本の仕組み

AeではCSVファイルを読み込むことができます。テキストレイヤーのエクスプレッションを使い、CSVファイルの中の指定した文字列に置き換える仕組みです。

CSV文字流し込みの手順(After Effects)

準備するCSVファイルの形式と注意点

CSVファイルの作り方と注意点

- 日本語は文字化け対策を忘れずに

- 文字コードはUTF-8

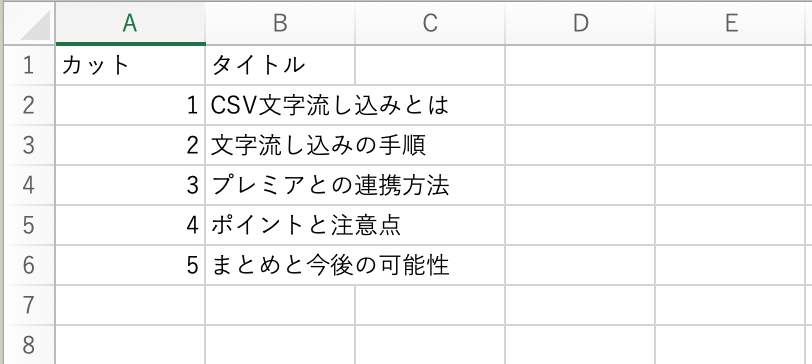

- 1行目はカラム名(例:name, title)

エクセルシートで作成してcsvファイルとして保存

文字情報の自動差し替え処理

Ae内でテキストレイヤーにCSVの情報を割り当てるには、エクスプレッションを使用する方法がよく用いられています。

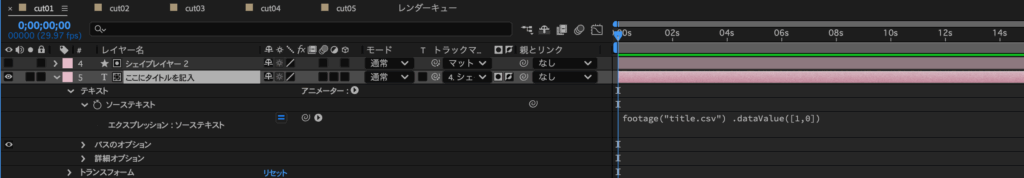

- csvファイルをAeに読み込む

- テキストレイヤーを用意

- テキスト>ソーステキストを開き、ソーステキストのストップウォッチマークをOptionキー(Windowsの場合はAltキー)を押しながらクリック

- 以下を入力(title.csvが今回保存したcsvファイル名、[1,0]が参照したいセル)

footage(“title.csv”).dataValue([1,0])

このように、footage関数でCSVファイルを指定し、行や列の番号を調整することで、表示させる内容を変更できます。

Dynamic Linkを使わないPremiere Pro連携方法

Dynamic Linkの注意点

Adobe Dynamic Linkを使用すればAeとPrのリアルタイム連携が可能です。しかし、その一方で処理が重くなる、書き出しエラーが起きやすい、プロジェクトファイルが肥大化しやすいといった課題もあります。作業効率を下げる要因になるため、別の方法が推奨されます。

透過パーツとして書き出す方法

こうした課題を回避するために、Aeから背景透過の動画(アルファ付き書き出し)を個別にレンダリングし、Prに組み込む方法がよく使われています。

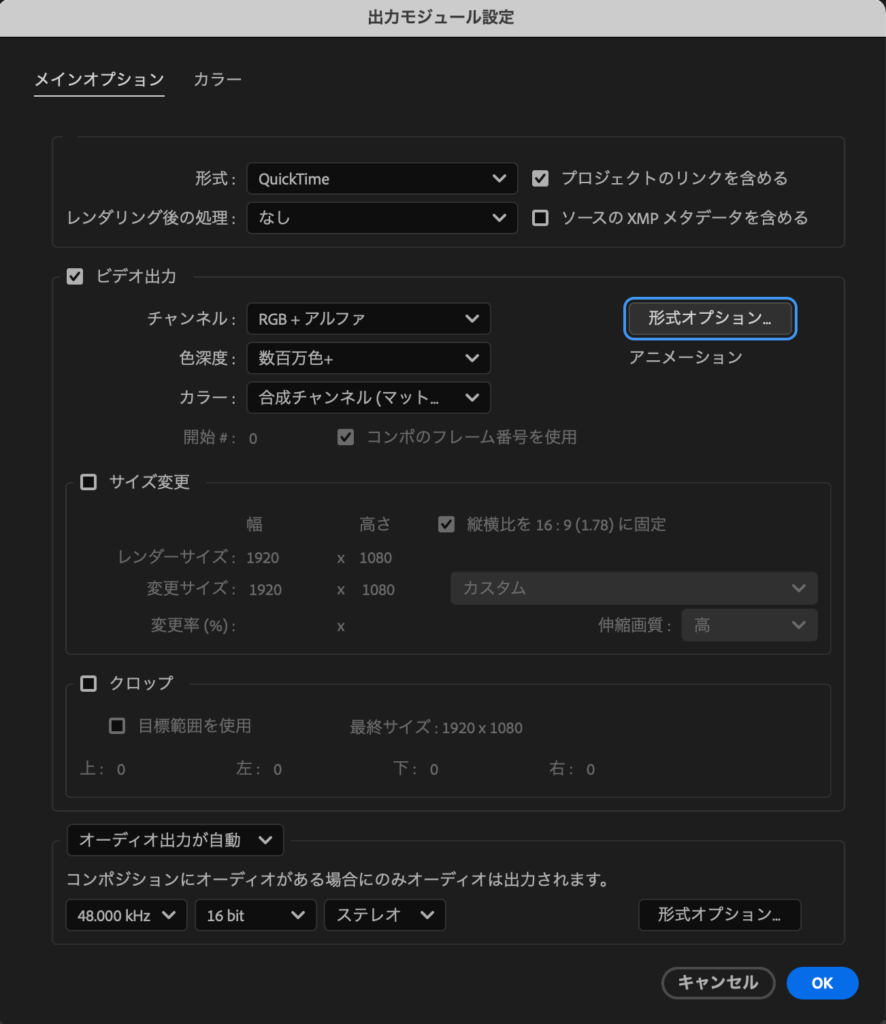

- 書き出すコンポジションを選択し、コンポジション>レンダーキューに追加

- 出力モジュールをクリックし、以下の通り設定

形式:QuickTime

チャンネル:RGB+アルファ

形式オプション:アニメーション - 出力先を設定し、レンダリング

Prでのパーツ活用と管理方法

Aeで書き出した透過パーツは、Prのプロジェクトに読み込んで通常の素材と同様に配置することができます。

タイトル部分をcsv流し込みして作成したサンプル動画(音声なし)

特に頻繁に使うテンプレートは、複数のバリエーションをあらかじめ作成しておくことで、編集作業の大幅な効率化が可能になります。命名規則を統一し、整理されたフォルダ管理を行うことも重要なポイントです。

効率化のためのポイントと注意点

テンプレート活用で時短

Aeプロジェクトをテンプレート化し、CSVだけを差し替える方式が効率的です。使い回しが効き、作業時間を削減できます。

チーム共有のコツ

- ファイルパスや命名ルールの統一

- DropboxやGoogle Driveで共有

- 運用ルールの明文化が鍵

よくあるミスとその対策

- CSVファイルの文字化け:UTF-8で保存し、ダブルクオートで文字列を囲む

- 書き出し形式の誤り:必ずアルファ付き形式で書き出す

- プロジェクトの破損:テンプレートを複製し、元データを編集しない運用を徹底

まとめと今後の活用可能性

CSV連携の拡張性(例:他ツール連携)

AeでのCSV連携は、ExcelやGoogleスプレッドシート、あるいはChatGPTやGoogle Apps Scriptなどの他ツールと組み合わせることで、さらに強力なワークフローを構築できます。たとえば、文章をChatGPTで生成し、スプレッドシートに貼り付け、そのデータを自動でCSV書き出し→Aeに読み込むという自動化フローを作れば、大量の動画を短時間で生成することができます。

現場への導入ステップ

初めてCSV連携を導入する際は、小さな案件からテスト的に運用してみることをおすすめします。実践を通してワークフローを調整し、徐々に全体に広げていくことで、現場全体の効率化がスムーズに進みます。チュートリアル動画やサンプルプロジェクトなどを活用して、メンバーみんなで技術習得を進めていきましょう。